2014年12月11日

記事を整理してアクセスを増やそう!「カテゴリ分類」のすすめ

ブログをビジネスで使用している場合、お店や会社の情報を多くの人に見てもらいたいのは当然。

「これをやったら今すぐに効果倍増」という魔法のような技はありませんが、ページビューの多さには、ブログの見やすさ・わかりやすさが大きく関わっています。

あなたのブログを初めて訪問した人が、ブログを見て「見にくい、わかりにくい、探したい情報が見つからない」と感じた場合、再びそのブログに訪れることはなくなるでしょう。

反対に、たまたまあなたのブログを訪問した人に、「このブログは見やすく、わかりやすく、探しやすい」と感じてもらうことができれば、何かの拍子にもう一度ブログを見てもらえたり、リピーターになってもらえたりする可能性が高くなるのです。

ブログの「見やすさ・わかりやすさ」を向上させる手段のひとつが、「記事のカテゴリ分類」です。カテゴリ分類とは、記事のひとつひとつにラベルを貼って決まった引き出しに収納するイメージ。大きな段ボール箱にぐちゃぐちゃに書類が詰め込まれているよりも、ジャンルごとの引き出しに書類が整理されている方が探しやすくて便利ですよね。記事を適切にカテゴリ分類することは訪問者にとって「見やすさ・わかりやすさ」となり、ページビューの増加につながります。

というわけで、「記事のカテゴリ分類を見直す5つのポイント」を紹介します。

カテゴリ分類をしていない人はもちろん、している方も「そのカテゴリ分類は本当に適切なのか?」という視点で読んでみてください。

1.そもそもカテゴリとは

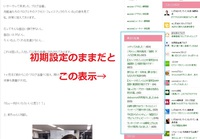

▼eしずおかブログの記事投稿画面で、「本文」の上にあるこのボックスのことです。

2.カテゴリは、誰でも意味がわかる名前をつける

カテゴリは自分で好きな名前を付けられます。名前を付けると、そのカテゴリ名と該当する記事の数がブログ上に表示されます。カテゴリは記事の内容にあわせて作っていきますが、このときの注意点は「内容がわかる名前にすること」。記事内容が想像できないような分類では意味がありません!

たとえば・・・

・雑記 (100)

・その他 (10)

・未分類 (3)

これでは「雑記」の中身がわからず、カテゴリ分類をしている意味がありません。

次に・・・

・日々のこと (20)

・思いつきメモ (31)

・備忘録 (12)

・ネタ帳 (10)

これも結局、カテゴリの中身が何を指しているのかわかりません。初めてブログを訪問した人がカテゴリ名を見たときに、ちゃんと意味がわかり内容が想像できるような名前をつけましょう。

3.カテゴリ内の記事が増えてきたら、分割する

ひとつのカテゴリの記事数が増えていきたら、カテゴリの中身をさらに細分化して複数に分割します。カテゴリ分類が細かく、かつ具体的であれば、訪問者は目的の情報がどこにあるかをいちいち探す手間が省け、見たい記事に速くたどり着くことができます。

このとき、カテゴリを分割する方法は2つあります。カテゴリ自体を増やす方法と、あるカテゴリの下に「サブカテゴリ」として複数の関連カテゴリをぶら下げる方法です。ある大きなテーマがあって、そこに含まれるより細かいテーマで分ける場合は、「サブカテゴリ」を使用するのがいいでしょう。(操作方法は一番下にあります)

・グルメ情報 (100)

↓ 「サブカテゴリ」を作って分ける。たとえばこんなふうだと見やすいです。

・グルメ情報

-静岡市葵区のランチ(60)

-静岡市駿河区・清水区のランチ (20)

-静岡市葵区の居酒屋(10)

-静岡市駿河区・清水区の居酒屋 (10)

4.カテゴリ一覧を、わかりやすい場所に表示する

せっかくカテゴリ分類をしても、それがブログの画面上で見てもらえなければ意味がありません。ページの上部に置いて、目にとめてもらえるようにしてください。位置の変更は、管理画面左側の「サイドバー」のページで設定できます。

5.よく読まれている記事を、ひとつのカテゴリとして表示する

自分のブログの中で、人気の高い記事、よく読まれている記事がどれか知っていますか?

管理画面左側の「記事アクセス数」を見ると、記事ごとのアクセス数がわかります。特にアクセス数が多い記事がある場合はチャンス。その記事の内容に興味のある訪問者が多いということです。まだそれを読んでいない人にも記事を知ってもらえるよう、ひとつのカテゴリとして分類してみましょう。

カテゴリ名は、「アクセストップ10の記事」「おすすめネタ10選」などでもいいですし、「映画レビュー」だとか「自作レシピ」だとか、「共通するテーマがあるならそのテーマ名でもいいでしょう。こうすることで、過去に書いた記事にも目を向けてもらうことができます。

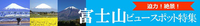

ここで実際の例を見てみましょう。

▼こちらは、あるブログのカテゴリ分類(2013.1.31時点。許可を得て紹介しています)

これまで単に「登山」というくくりだったものを、「富士山」「アルプス」「その他」に分類。さらに、「登山リスト」という目次ページを作りました。これをやって以降、数年前に書いたものも含め、登山に関する記事のページビューが全体的に増えています。

繰り返しになりますが、この、「過去に書いた記事も読んでもらえる」ことが大事! 記事が増えていけばいくほど、さかのぼって興味のある記事を探すのは大変な作業です。でも、カテゴリを整理してどこに何があるかがわかる状態にしておけば、ブログの訪問者は、ひとつの記事を読んだ後に「同じジャンルの他の記事も読む」という行動をしやすくなります。過去のものを読んでもらえるのは、ブログの書き手としてもうれしいですよね。

いかがでしたか? ぜひご自分のブログを見直して、上記に気をつけてカテゴリ分類をしてみましょう。そして、分類後にページビューが増えるかどうか、前後の数値を比較してみてくださいね。

< 操作方法 >

◆カテゴリを新しく作る・消す/サブカテゴリを作る/並び順をかえる

◆複数記事のカテゴリを一括で変更・設定する ←過去の記事も一気に作業できて便利!

「これをやったら今すぐに効果倍増」という魔法のような技はありませんが、ページビューの多さには、ブログの見やすさ・わかりやすさが大きく関わっています。

あなたのブログを初めて訪問した人が、ブログを見て「見にくい、わかりにくい、探したい情報が見つからない」と感じた場合、再びそのブログに訪れることはなくなるでしょう。

反対に、たまたまあなたのブログを訪問した人に、「このブログは見やすく、わかりやすく、探しやすい」と感じてもらうことができれば、何かの拍子にもう一度ブログを見てもらえたり、リピーターになってもらえたりする可能性が高くなるのです。

ブログの「見やすさ・わかりやすさ」を向上させる手段のひとつが、「記事のカテゴリ分類」です。カテゴリ分類とは、記事のひとつひとつにラベルを貼って決まった引き出しに収納するイメージ。大きな段ボール箱にぐちゃぐちゃに書類が詰め込まれているよりも、ジャンルごとの引き出しに書類が整理されている方が探しやすくて便利ですよね。記事を適切にカテゴリ分類することは訪問者にとって「見やすさ・わかりやすさ」となり、ページビューの増加につながります。

というわけで、「記事のカテゴリ分類を見直す5つのポイント」を紹介します。

カテゴリ分類をしていない人はもちろん、している方も「そのカテゴリ分類は本当に適切なのか?」という視点で読んでみてください。

1.そもそもカテゴリとは

▼eしずおかブログの記事投稿画面で、「本文」の上にあるこのボックスのことです。

2.カテゴリは、誰でも意味がわかる名前をつける

カテゴリは自分で好きな名前を付けられます。名前を付けると、そのカテゴリ名と該当する記事の数がブログ上に表示されます。カテゴリは記事の内容にあわせて作っていきますが、このときの注意点は「内容がわかる名前にすること」。記事内容が想像できないような分類では意味がありません!

たとえば・・・

・雑記 (100)

・その他 (10)

・未分類 (3)

これでは「雑記」の中身がわからず、カテゴリ分類をしている意味がありません。

次に・・・

・日々のこと (20)

・思いつきメモ (31)

・備忘録 (12)

・ネタ帳 (10)

これも結局、カテゴリの中身が何を指しているのかわかりません。初めてブログを訪問した人がカテゴリ名を見たときに、ちゃんと意味がわかり内容が想像できるような名前をつけましょう。

3.カテゴリ内の記事が増えてきたら、分割する

ひとつのカテゴリの記事数が増えていきたら、カテゴリの中身をさらに細分化して複数に分割します。カテゴリ分類が細かく、かつ具体的であれば、訪問者は目的の情報がどこにあるかをいちいち探す手間が省け、見たい記事に速くたどり着くことができます。

このとき、カテゴリを分割する方法は2つあります。カテゴリ自体を増やす方法と、あるカテゴリの下に「サブカテゴリ」として複数の関連カテゴリをぶら下げる方法です。ある大きなテーマがあって、そこに含まれるより細かいテーマで分ける場合は、「サブカテゴリ」を使用するのがいいでしょう。(操作方法は一番下にあります)

・グルメ情報 (100)

↓ 「サブカテゴリ」を作って分ける。たとえばこんなふうだと見やすいです。

・グルメ情報

-静岡市葵区のランチ(60)

-静岡市駿河区・清水区のランチ (20)

-静岡市葵区の居酒屋(10)

-静岡市駿河区・清水区の居酒屋 (10)

4.カテゴリ一覧を、わかりやすい場所に表示する

せっかくカテゴリ分類をしても、それがブログの画面上で見てもらえなければ意味がありません。ページの上部に置いて、目にとめてもらえるようにしてください。位置の変更は、管理画面左側の「サイドバー」のページで設定できます。

5.よく読まれている記事を、ひとつのカテゴリとして表示する

自分のブログの中で、人気の高い記事、よく読まれている記事がどれか知っていますか?

管理画面左側の「記事アクセス数」を見ると、記事ごとのアクセス数がわかります。特にアクセス数が多い記事がある場合はチャンス。その記事の内容に興味のある訪問者が多いということです。まだそれを読んでいない人にも記事を知ってもらえるよう、ひとつのカテゴリとして分類してみましょう。

カテゴリ名は、「アクセストップ10の記事」「おすすめネタ10選」などでもいいですし、「映画レビュー」だとか「自作レシピ」だとか、「共通するテーマがあるならそのテーマ名でもいいでしょう。こうすることで、過去に書いた記事にも目を向けてもらうことができます。

ここで実際の例を見てみましょう。

▼こちらは、あるブログのカテゴリ分類(2013.1.31時点。許可を得て紹介しています)

これまで単に「登山」というくくりだったものを、「富士山」「アルプス」「その他」に分類。さらに、「登山リスト」という目次ページを作りました。これをやって以降、数年前に書いたものも含め、登山に関する記事のページビューが全体的に増えています。

繰り返しになりますが、この、「過去に書いた記事も読んでもらえる」ことが大事! 記事が増えていけばいくほど、さかのぼって興味のある記事を探すのは大変な作業です。でも、カテゴリを整理してどこに何があるかがわかる状態にしておけば、ブログの訪問者は、ひとつの記事を読んだ後に「同じジャンルの他の記事も読む」という行動をしやすくなります。過去のものを読んでもらえるのは、ブログの書き手としてもうれしいですよね。

いかがでしたか? ぜひご自分のブログを見直して、上記に気をつけてカテゴリ分類をしてみましょう。そして、分類後にページビューが増えるかどうか、前後の数値を比較してみてくださいね。

< 操作方法 >

◆カテゴリを新しく作る・消す/サブカテゴリを作る/並び順をかえる

◆複数記事のカテゴリを一括で変更・設定する ←過去の記事も一気に作業できて便利!

Posted by エイプラスワイ at 20:32│Comments(0)

│ブログの上手な使い方